前回、下関市を訪れた際に、お隣の小倉エリアの影響を多く受けているらしい

と聞きました。

それで、今回はそれを検証するために訪れてみました。

下関市を訪れた際にも、JR小倉駅で下車したので、駅内はなんとなくは知っていたのですが、いわゆる正面口である南口へ着くと、頭上に電車が停まっていました。

小倉駅の中に、北九州モノレール駅があるのですが、ズドンと線路が駅に突入しています。

小倉駅がある小倉南区の人口は、約20万人ですが、1963年に門司市、小倉市、戸畑市、八幡市、若松市の5市が合併して北九州市となりました。

合併当時の人口はピーク時に100万人を超えたこともありました。

1998年には、現在の駅舎に改修し、北九州モノレールも延伸することとなりました。

確かに、お隣の下関市と比較すると人口も賑やかさも違います。

大阪で言えば、なんばと堺市の関係のような感じがしました。

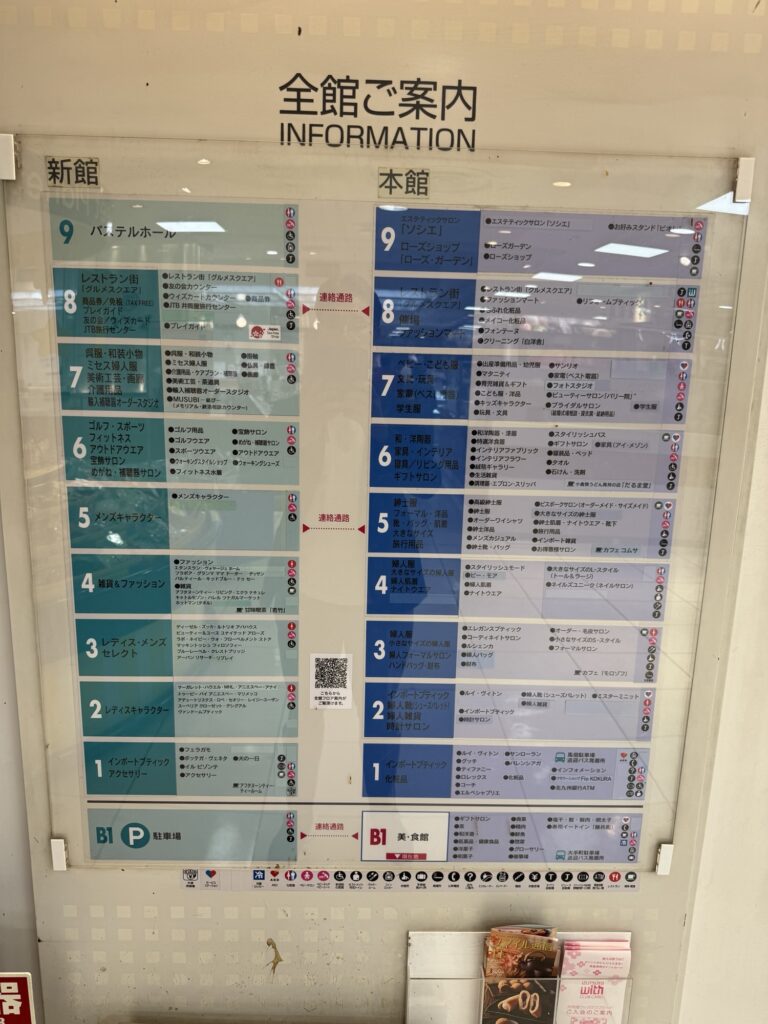

今回の訪問の目的である小倉井筒屋さんは、JR小倉駅から約500mで徒歩10分程の位置のあります。

実感としては、駅前の感覚がありました。

小倉井筒屋さんは今年90周年を迎えられるそうです。堂々と、かつ決意が込められた看板が挙げられていました。

今では、周りに高層ビルが立ち並んでいますが、創業された頃は、街のあらゆるところから、小倉井筒屋さんのマークが見えていたことでしょう。

北九州市唯一の百貨店として、地元の方に愛されていることが、伝わってくる良いお店でした。

ただ、他の地方都市にある百貨店と同様に衣料部門のテコ入れが必要とされ、中期経営計画でも百貨店自身が解決するべき課題の筆頭に挙げられています。

二日間と言う短い間のそれも数時間といった限られた中でしたが、やはり百貨店は街のランドマークとして存続していって頂きたいと思います。

地階のデパ地下、1階のコスメ売り場には若い女性が訪れ、また当日は8階で北海道物産展が催され、大いに賑わいがもたらせていました。

百貨店の不振の一つに建物の構造的問題が挙げられていますが、8階の北海道物産展まで足を運ばれているところを見ると、そうではないことが見てとれます。

衣料品部門の不振も、商品そのものにあるわけではないでしょう。

なぜ、デパ地下やコスメ売り場に人が集まるのか?

理由の一つとして、普段の日常生活よりクオリティの高い品やサービスを受けたいという願望があるのではと考えられます。

では、衣料品売り場にも、百貨店の売り場にふさわしい商品が並べられているのになぜ、人は集まらないのか?

仮説のひとつとして、衣料品は商品のクオリティと比較して相対的に価格が低いことを人は求めているのではないかと考えられます。

代表的な商品はUNIQLOのヒートテックに表される商品です。

クオリティが上がれば、価格も上昇するのが一般的で、それにより価格の高い商品を持つことによる高揚感や優越感を持つことができました。デパ地下でコロッケやサラダを買うことで高揚感を持つことができ、ルイヴィトンのバックを購入することで優越感を持つことなどです。

しかし、百貨店で衣料品を購入しても高揚感や優越感を持つことができなくなりました。そもそも、衣料品に関してはクオリティ上がっても、価格が上昇する商品は選択されなくなってしまいました。

UNIQLO やZARAもしくは良品計画は、商品の価値そのものを変革してしまったのでしょう。

百貨店の持ち味は、ちょっと良い生活の提供です。それを続けることが使命です。

ファストファッション業界の戦略に対抗するためには、いわゆる衣料品のクオリティの概念を変えることが必要でしょう。

過度な接客も、若い人に好まれません。何が衣料品に求められているのかを、考え続ける事が必要でしょう。

もしくは、衣料品部門の撤退も視野に入れる必要があるでしょう。

かつて、三越では家や自家製造の石鹸を販売していました。しかし現在では行っていません。

時流を見極め、戦略を担うこと。当たり前のことですが、それが百貨店に求められています。

コメント