山口県下関市は、かつて赤間関(あかまがせき)または、馬席(ばせき)と呼ばれ、その名に関がついていることからも分かるように、関門海峡に面しています。

人口は、約23万人と山口県内では、県庁所在地の山口市を抜いて県内一の人口を有しています。

地理的にも、瀬戸内海と日本海に通じていることからも、中国大陸や朝鮮半島などの東アジアの玄関口の役割を担ってきました。

また、1185年の壇ノ浦の戦いや1895年の日清講和条約が締結された場所でもあり、近年では、1958年に開通した関門海峡トンネルにより、九州地区と徒歩や自動車で直接通行が可能となっています。

下関駅に隣接して大丸下関店と、シーモール下関のショッピングモールが隣接し、多くの人で賑わっています。

下関の特産品は、ふぐやクジラなどの海産品をはじめ瓦そばが挙げられています。

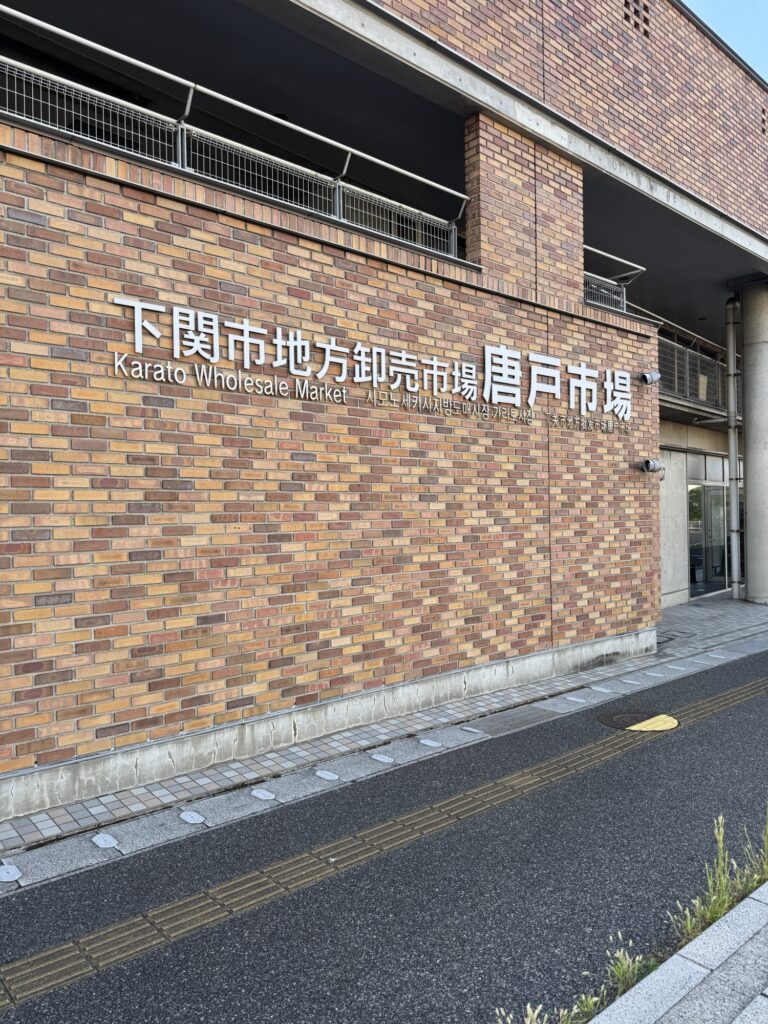

とくに、下関駅からバスで10分程のところには、唐戸市場という地元の漁業関係者だけでなく、一般の人も魚介類を購入できるスポットがあります。

また、二階の飲食店では、飲食店もあり、食事をすることができました。

唐戸市場周辺を歩いていると、陸奥宗光が中国の李鴻章との間で締結した建物も残っており、まさに歴史的な重要な場所を自分の目で直接見れたことは、感動しました。

唐戸市場から、東へ20分程歩くと壇ノ浦という地名があり、ここが源平合戦で平家が滅亡のきっかけになった壇ノ浦の合戦場所であり、また、英国旧領事館などの歴史的な重要な場所が、あちらこちらで目につきます。

今回の下関訪問の目的の一つである赤間本通り商店街と唐戸商店街を訪れて見ましたが、地方都市によくある風景で、シャッター通りとまではなっていませんでしたが、通りを挟んだ唐戸市場の賑わいとは対象的な印象を持ちました。

しかし、下関市は、全体としては、歴史的建造物の宝庫であり、今回訪れた場所はJR下関駅から約4キロ範囲内にあり、バスも頻繁に運行していることから、十分観光地の要素を携えていると思いました。

ただ、JR下関駅前は、建設されてから50年ほど経過した建物も多く、また高さが不揃いのため、現在の主要駅前としては、時代遅れの感じも持ちました。

市としても、中心市街地活性化計基本計画を策定し、現在に合わせた街づくりを行おうとしています。

下関市は地形学的にも陸上、海上交通の要衝であることから、さまざまな歴史的な舞台となってきました。また幕末には大きくの政治家を輩出したことでも知られています。これからも時代とともに、新しい下関を期待したいと思います。

コメント